こんにちは。だいきちです。

あさりと言えば味噌汁。セリと言えば、春の七草がゆ。

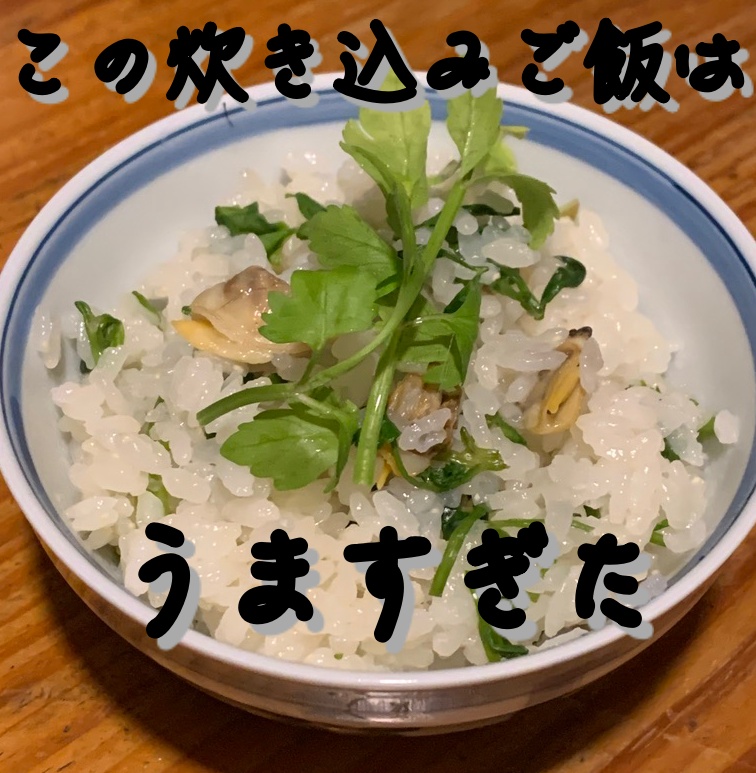

今回はそんな2つの食材を使った炊き込みご飯します。

その前に君たちはどうやってご飯を炊いているだろうか?

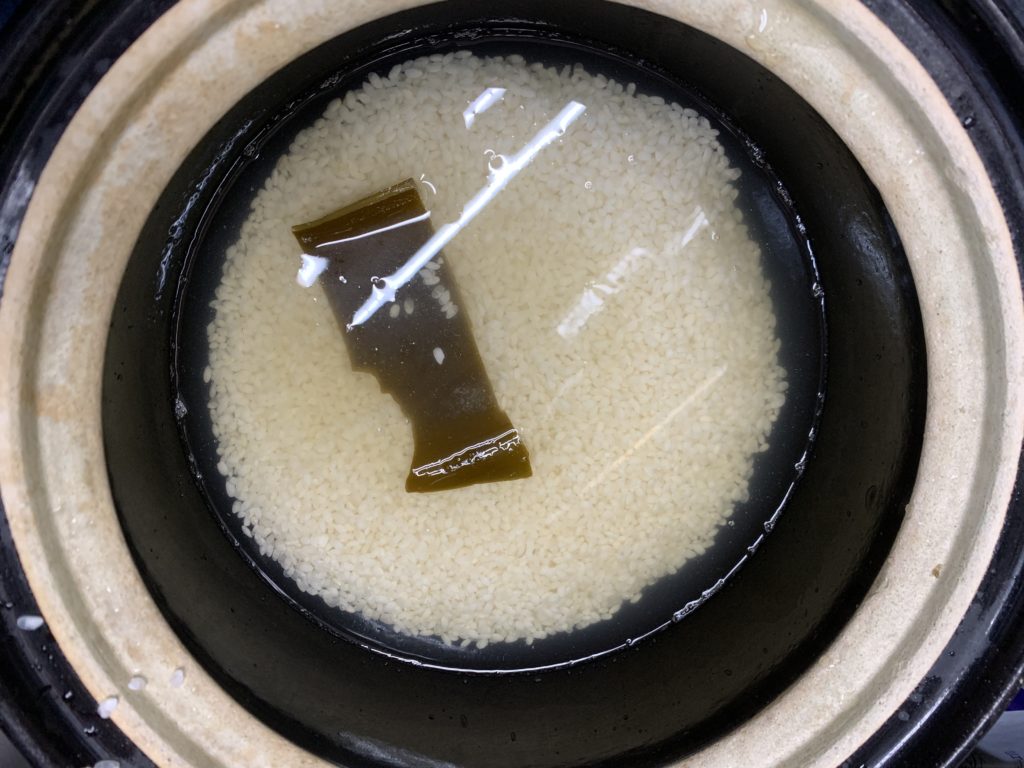

羽釜?だったら完璧だが、今回はこの土鍋を使ってみる。

材料

醤油は薄口醤油の方が素材の味が引き立つからおすすめ。

濃口醤油しかない場合☞大さじ1/2と塩ひとつまみ。

作り方

簡単な手順。

- 水で洗った3合の米をざるに上げておく

- アサリの出汁をとる(600cc)

- 出汁の味付け

- 炊飯する

- 炊き上がったらあさりと、刻んだセリを入れて蓋をして15分蒸らして完成

浅利(あさり)の砂出し

浅利は砂を噛んでることがあるから砂出しをしないとその砂を食べ手は砂を噛む。

海水程度の塩水を入れたボウルにザルを敷き、そこに浅利を入れておくだけだが、ぬるま湯がいいとか炭酸水がいいとかの新説が出てきている。

砂出し済のアサリを洗い、ざる上げして冷蔵庫に入れておくと無酸素状態になった浅利は旨味成分のコハク酸を分泌する。

3時間もおけばいい頃合いだ。

その際に乾かないように濡れたキッチンペーパーをかぶせておく。

浅利で出汁をとる

出汁の量は600ccが必要。予備で多めに1ℓくらい取っても出汁の濃さとしては問題ない。

水に浅利(あさり)と昆布と酒(分量外)を入れて弱火にかける。

極力の弱火。

時間をゆっくりかけてやれば雑味の少ない良い出汁になる。

水が白く濁ってきたら出汁は出てる。

浅利(あさり)の身に火を通しすぎないように

沸騰直前で火を止めて、漉しておく。

出汁の調味と分量

3合のご飯を炊く時600ccの水が必要。

炊き込みご飯の時は調味料を加えた1割増の水分量(660cc)で炊く。

炊飯

調味した出汁660ccと米3合を炊飯する。

土鍋で炊飯するときの注意点はない。

なぜならこれは永谷園のかまどさんだから

中火くらいのの火加減にしたら15分のタイマーをかければいい。

タイマーが鳴る頃にはかまどさんは蒸気をふきだしている。

↓

火を止める

↓

タイマー15分(蒸らし)この時にあさりと刻んだ芹を入れて一緒に蒸らす。

今回はあさりの身を殻から外したが、殻付きでもいい。

トリュフ塩を振りかけたりして味変も楽しめる。

炊くときにオリーブオイルを垂らしてもうまいんじゃないだろうか?

<調味料>